Was in der Zwischenzeit geschah…

Irgendwann mußte es ja so kommen. Einen Plattenspieler zum selberbasteln. Was Transrotor, de Baer und Acoustic Solid können, das kann ja wohl jeder mit einer solide eingerichteten Motorrad-Werkstatt ebenso; oder wenigstens so ähnlich! Also los!

Ein Wort vorweg: Das Ding läuft jetzt bereits seit rund einem Jahr störungsfrei, auch wenn es nicht so aussieht und einige Dinge schlicht im Prototypenzustand geblieben sind, trotz möglichen und erforderlichen Verbesserungspotentials.

Im Winter 22/23 war`s – ich hatte Corona und auch sonst nichts zu tun, aber genügend MDF, Aluminium und ein Konvolut Plattenspielerteile. Teller, Lager, Antriebsriemen und Motor. Die passten zwar nicht zusammen, kamen trotz anderslautender Versicherung nicht vom selben Gerätetyp, waren dafür aber konkurrenzlos billig. Denn ich hatte nicht nur Corona, sondern auch kein Geld und so durfte das Ganze möglichst nicht viel kosten.

Das Beste war immer noch das Plattenteller-Lager: Ein Sinterlager, auf dem die Achse auf einer in der Raumfahrt erprobten Keramikkugel einer Kugel aus einem geschlachteten Kugellager nach einigen Tagen spielfrei lief.

Der Plattenteller war eine Kuhglocke und viel zu leicht; zwei Kilo Bleiblech aus dem Schuppen beseitigten auch dieses Manko. Siehe da, es geht auch ohne minutenlange Resonanzen!

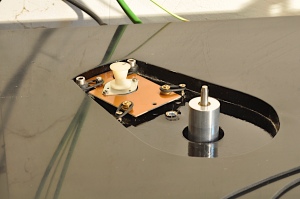

Der vorliegende Motor war ein 24poliger Synchronmotor mit 48V pro Wicklung. Das war leider etwas zu hoch für Lochplatine und fliegende Verdrahtung. Also fix eine Platine geätzt mit den benötigten Endstufen und einem stabilen Sinusgenerator mit 90 Grad Phasenversatz zwischen den erforderlichen beiden Ausgängen. Wer wissen will, wie das geht, googelt am besten mal nach »Roksan Xerxes« und »Netzteil« und »DIY«.

Ein umgedachter Antrieb mit der Wienbrücke von einem Thorens täte es wahrscheinlich auch.

Aber so lief das Ganze auf Anhieb und stabil. Der Nachfolger mit einem Arduino und Class-D Endstufen ist in Arbeit. Wenn ich mich nicht noch kurzfristig entscheide, doch mal einen bürstenlosen DC-Motor auszuprobieren.

Der Tonarm war da schon eine härtere Nummer und der eigentlich Grund, den Thorens 125 MK II mit seinem SME 3009 in Rente zu schicken. So wie ich das wollte, hat er mit keinem System geklungen und das waren über die Jahre doch einige. Zum Ende hin war es dann der Klassiker Denon DL 103, den ich nach wie vor liebe. Ich mag die Mitten dieses Systems. Und in den Mitten liegt die Wahrheit.

Für das Denon darf der Tonarm etwas schwerer seine, sollte es sogar. 25 Gramm oder auch mehr – das freut den Bastler! Kevlar oder Titan sind gar nicht gefragt. Holz wäre möglich… mal sehen!

Ganz weit vorne in meiner persönlichen Hitliste standen Einpunktlager, Frank Schröders Magnetlager und der Well Tempered Tonarm. Nach einigen Experimenten war das Einpunktlager ziemlich schnell raus. Die Freunde dieses Prinzips mögen mir verzeihen: Das fühlte sich immer wackelig an, jedenfalls bei mir.

Das Magnetlager dauerte ein ganzes Stück länger. Das ist von bestechender Schlichtheit und Eleganz. Der Teufel steckt wie so oft im Detail, in diesem Falle in der notwendigen Form der Magnete und ich bin mir sehr sicher, daß Frank seine nicht aus dem China-Fernhandel bezieht. Der Auflagedruck fällt und steigt mit dem vertikalen Winkel des Tonarmes und ich gestehe, daß ich das nicht befriedigend in den Griff bekommen habe. Frank gibt seine Arme mit +/- 2,5 mm bei gleichbleibendem Auflagegewicht an. Davon war ich weit entfernt und habe es bis auf Weiteres aufgegeben. Gestorben ist das noch nicht, aber ich wollte ja fertig werden.

Ja, und so ist es dann meine Interpretation des Well Tempered Arm geworden. Das Prinzip ist ja auch sensationell: Man hängt einen Golfball mit einer Angelschnur in eine ölgefüllte Schale. Wenn der letzte Satz vielleicht skurril klingt, das Prinzip an sich ist von anbetungswürdiger Schlichtheit.

Als größtes psychologisches Problem stellte sich der Gang ins Sportgeschäft heraus, um Golf- und Tennisbälle zu kaufen. Gibt es verschiedene Größen von Golfbällen ? (nein), sind die alle gleich schwer (auch nein) und passt Gelb zu einem schwarzen Gehäuse und Baustahl (Ja!!!). Irgendwann war ich aus dem Laden wieder raus, mit rotem Kopf und und so vielen gelben Bällen, die gar nicht mal so teuer waren.

Eine passende Halbkugel aus Stahl bekommt man bei Stahlhalbkugeln24.COM und etwas Stahl- und Aluröhrchen und Palisander liegt in jedem ordentlichen Haushalt herum. 30 cm Schweißdraht, eine alte Lenco-L78 Tonarmbasis und (der Kenner hat es längst erkannt) einen vergnießgnaddelten Bremskolben einer FJ1200 als Gegengewicht. Das Geldstück auf der Messingschraube aufgelötet macht das Gewicht arretierbar und sind meine 2 Cent zum Thema High-End. Etwas 60 mm x 5mm breiter Baustahl von einem Meter Länge reicht für 2 Plattenspieler.

Einen Tonarmlift hätte ich sicherlich auch noch hinbekommen, bin aber der Meinung, daß ein paar zivilisatorische Handgriffe durchaus erhaltenswert sind. Und eine Nadel mit der Hand auf die Platte zu senken ist keine Raketenwissenschaft. Wer so etwas braucht, ist mit einem Rega Plattenlift gut bedient. Für ca. 40 € beim Händler des Vertrauens zu erwerben. Bei mir spielt es auch ohne.

Zur Bauanleitung: Alles passend sägen und zusammenschrauben!

Für diejenigen, die es gerne genauer hätten, ein paar Tips. Die Zarge besteht aus 3 Lagen 16mm MDF, in die an geeigneter Stelle 4 Hohlkammern sind, die mit Blei-Schrot gefüllt werden. Es geht vermutlich auch ohne.

Das Tonarmrohr hat einen Durchmesser von 6 mm bei 12 Zoll Länge und ist mit Quarzsand gefüllt.

Iiiihhhh! Der ist ja viel zu dünn!!!

Ja, um daran die große Welle am Reck zu machen oder eine Hose zum trocknen aufzuhängen auf jeden Fall. Und auch für die Beschleunigung, der eine Nadel beim Abtasten der Schallplatte ausgesetzt ist. Das sind bei 20 kHz nämlich etwa 800 mm in der Sekunde, beinahe 1 Meter, also ganz ernst zu nehmende Kräfte, die man so einer kleinen Nadel kaum zutrauen würde. Die zerren am Ende eines Tonarms, der sich dabei nicht bewegen soll, wenn sich die Belastung nach 0,08 mm Nadelbreite urplötzlich umdreht und in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Und das nicht nur in horizontaler, sondern ebenso in vertikaler Richtung. Da wirken Kräfte, die man eher bei einer Fräsmaschine als bei einem Diamanten der in Plastik kratzt, vermuten würde. Was wiederum die Vermutung nahelegt, daß es erst in zweiter Linie auf das Gesamtgewicht des Tonarmes ankommt als vielmehr darauf, wo dieses Gewicht anfällt. Und wie bereits bemerkt: Mit Quarzsand füllen!

Beim originalen Well Tempered Arm gibt es keine Headshell, dafür einen (normal) dicken Arm, ich habe mich nach diversen Hörtests für eine Headshell aus Palisander entschieden. Da muß man flexibel bleiben. Das hier ist ja auch keine Bauanleitung, sondern ein Herangehensweg. Unverzichtbar ist dabei der Gebrauch von Testschallplatten, was bedauerlicherweise fast mehr kostet als das Material für den eigentlichen Plattenspieler.

Ein Tonarm aus Holz liegt eigentlich nah, zumal der einen übergangslosen Zusammenhang von Headshell zu Arm ermöglichen würde – da ist noch viel Luft für Experimente.

Das andere Ende des Tonarmes. Da ist der Golfball, dessen oberes Viertel abgesägt wird und durch eine passende Konstruktion aus Palisander ersetzt wird die Arm und Gegengewicht aufnimmt. Im Gegensatz zum Original ist die Stahlhalbkugel nur unwesentlich größer (47,4 mm) als der Golfball-Durchmesser (42,5 mm), was eine ernsthafte Strafverschärfung beim justieren des Tonarms darstellt. Im Original schwimmt der Golfball in einer Art größerem Planschbecken, so daß sich keine Platzprobleme einstellen. Als Dämpfungsöl kommt auch kein Militär-Grade Silikonöl zum Einsatz, sondern etwas aus meinem reichhaltigen Sortiment an Gabeldämpferölen aus der Motorrad-Werkstatt. Im Moment ist Motul 10W/syntetic drin. Aber das kann jeder halten wie er will. Der Zusammenhang zwischen Ton-Wiedergabe, Ölmenge und Viskosität ist jedenfalls äußerst bemerkenswert. Genau wie die sich einstellende Stabilität des Armes, wenn die Nadel die Platte berührt. Das ist schon erheblich anders als bei einer Einpunktlagerung.

Als Ölwechselintervall hat sich ein Vierteljährlicher Turnus bewährt – wem Ölwechsel beim Plattenspieler zu mackig vorkommt, ist humorlos. Die Menge von einem Liter Gabelöl reicht jedenfalls für jahrelangen Musikgenuß.

Doch vor den Musikgenuß stellt das Schicksal die Einstellung des Tonarmes und die ist – vorsichtig ausgedrückt – kriminell. Wie bereits bemerkt: Testschallplatte! Sonst wird das nichts. Um eine angemessene Antiskatekraft zu erzeugen, braucht man ein Sortiment verschiedenster Angelsehnen zwischen 0,08 mm – 0,35 mm Durchmesser. Bei mir war es 0.2 mm, aber das hängt von so vielen Faktoren ab, daß man da unmöglich genaue Vorgaben machen kann.

Gelegentlich hatte ich Besuch von anderen Plattenspielern, mal ein Rega, mal Technics oder Thorens – die Mühe hat sich gelohnt. Vor allem aber der Lerneffekt, der sich einstellt wenn man langsam begreift, was für eine kleines Wunder so ein Plattenspieler ist.